Понятие смертности. Фактроы и причины смерти. Смертность и здоровье

населения. Понятие смертностиСтраница 1

Смертность это важнейший демографический процесс после рождаемости. Изучение смертности имеет своим предметом влияние, которое смерть оказывает на население, на его численность и структуру.

В демографии смертность это процесс вымирания поколения и рассматривают ее как массовый статистический процесс, складывающийся из множества единичных смертей, наступающих в разных возрастах и определяющих в своей совокупности порядок вымирания реального или условного поколения.

Смерть является первичным витальным событием, для которого система демографической статистики собирает и комбинирует данные. Статистика смертей, как и вообще анализ смертности, необходимы и для целей демографических исследований (чисто познавательный аспект), и для практики, прежде всего для органов здравоохранения и социальной политики.

Смертность - это частота случаев смерти в социальной среде.

Наиболее важными и приоритетными направлениями использования статистики смертей и смертности являются: анализ существующей демографической ситуации и тенденций ее изменения; удовлетворение административных и исследовательских нужд служб здравоохранения в связи с разработкой и выполнением программ общественного здоровья и оценкой их эффективности; определение политики и действий в иных, кроме здравоохранения, сферах деятельности; удовлетворение потребностей в информации об изменениях в населении в связи с разнообразной профессиональной и коммерческой деятельностью (демогрэфикс).

Смертность - массовый процесс прекращения индивидуальных жизней, протекающий в населении. Наряду с рождаемостью смертность формирует естественное движение (воспроизводство) населения.

Данные о смертности необходимы как для анализа прошлых демографических тенденций, так и для разработки демографических прогнозов. Последние, как известно, используются практически во всех сферах деятельности: для планирования развития жилищных служб, системы образования, здравоохранения, для реализации программ социальной защиты, для производства товаров и услуг для различных групп населения.

Статистика смертности необходима в анализе заболеваемости как на национальном, так и на региональном уровнях. Органы здравоохранения используют данные статистики смертности для мониторинга и совершенствования своей деятельности.

Сначала 90-х годов социально-экономические процессы в обществе сопровождаются неблагоприятными изменениями в демографической ситуации в России: снижением и до этого периода времени невысокого уровня рождаемости, увеличением смертности и с 1992 г. нарастающей естественной убылью населения, которую не компенсирует миграционный прирост. Постоянное население РФ на 1 октября 2001 г. насчитывало 144,2 млн. чел. В 1991 г. его среднегодовая величина составляла 148,6 млн. чел.

Если на рубеже 80–90-х годов общий коэффициент смертности населения находился на среднеевропейском уровне (10,7‰) то в 1999 г. он значительно превысил уровень всех развитых стран Европы (14,7‰) [1].

Повышение общего уровня смертности обусловлено в основном (по данным [2], – на две трети) его ростом в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет). С 1990 по 1999 г. число умерших в рабочих возрастах мужчин выросло на 41,4%, женщин – на 43,3 % [1]. (В 1994 г. по сравнению с 1990 г. эти показатели были еще выше: 76 и 56% соответственно.) Причем новой тенденцией стало увеличение смертности в молодых возрастах. Более всего повысилась смертность в возрастных группах 20-29 лет, 30-39, 40-49 лет (в 1995 г. по сравнению с 1990 – на 61, 75 и 73% соответственно [3]). Среди всех умерших лиц в трудоспособных возрастах находилась четверть из них (24,8%) в 1990 г. и 27,1% в 1999 г., в том числе у мужчин – 41% в 1990 г. и 42 – в 1999 г. Смертность мужчин в рабочих возрастах в 4 раза выше, чем женщин. При сохранении в России в дальнейшем современного уровня смертности в этих возрастах из нынешнего поколения 16-летних юношей доживет до 60 лет немногим более половины (54%) [4]. Уровень смертности мужчин в трудоспособном возрасте ныне практически такой же, как и в 1896-1897 гг.: вероятность дожить до 60 лет для 16-летних мужчин составляла по 50 губерниям Европейской России около 56%. По оценкам [5], ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до 20 лет, в современной России такая же,как и 100 лет назад.

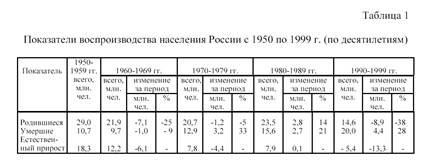

В табл. 1. и на рис. 1, показана динамика естественного движения населения страны за период с 1950 по 1999 г.

Другое по теме:

Особенности этнических стереотипов молодежи

Важную роль в межнациональных отношениях играют этнические стереотипы. Это разновидность социальных стереотипов, представляющая собой упрощенный и эмоционально окрашенный образ той или иной нации. Существующие стереотипы могут сыграть зна ...

Выводы и рекомендации

Мое исследование было посвящено выяснению взаимосвязи между духовными и социальными процессами в общественной системе. Эта взаимосвязь становится предметом пристального анализа в Новое время, когда утверждается в полной мере представление ...

Ценности и ценностные ориентации

Потребности лежат в основе формирования ценностей и ценностных ориентаций. Ценность

– это значимость, важность чего-либо для человека, социальной группы, общества в целом. Ценность – это значимость объектов окружающего мира для человека, ...